経済産業省は、2025年までにDXを実現できなかった場合、システムの老朽化やIT人材の不足により、最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると試算しています。あらゆる業界でDXが進んでおり、製造業も例外ではありません。

しかし、実際にDXをどのように進めていけばいいのか、悩んでいるケースも多いでしょう。今回の記事では、製造業のDXの課題や進め方について解説します。DX導入に向けてのヒントになれば幸いです。

弊社、株式会社サンソウシステムズでは、製造業の現場帳票を電子化する「i-Reporter」を販売しております。使い慣れた紙やExcelの帳票のレイアウトをそのまま移行できるため、現場の担当者も違和感なく使えるシステムです。

製造現場で使っている帳票をシステム化したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。i-Reporterの導入に際しては、業務改善やITに詳しい弊社のコンサルティング担当がサポートします。

導入実績4,000社以上

目次

製造業のDXとは?

製造業でDXを推進する理由には、時代背景が大きく関係しています。

まず、少子高齢化の影響により、今後の製造業においても、人材不足や職人の高齢化が懸念される点です。製造業の業務内容は、技術力や慣れを必要とする工程が多く、後継者を育成するのに現状のやり方では時間がかかります。業務のプロセスを見直して引継ぎしやすくする工夫や自動化のためには、DXが必要です。

次に、製造業のグローバル化に伴い、大手の製造業は海外へ工場を移転したり、反対に国内へは海外の格安な製品が輸入されたりしている点です。海外との競争に勝つためには、日本製品のクオリティを保ったまま、価格を抑える工夫をする必要があります。そのためには、DXにより、効率よく業務をおこなわなければなりません。

製造業にDXを推進するメリット

製造業にDXを推進することで、会社にとって大きなメリットがいくつかあります。DX推進と導入するツールのメリットを理解しておくと、社内で展開する際にもスムーズです。ここからは、製造業にDXを推進するメリットについて解説します。

業務の効率化

製造業でDXを推進すると、業務の効率が上げられます。手書き帳票からデジタル帳票に変えることで、入力補助機能により記入ミスを防げるからです。また、手書きの文字は、人によって個性があり、後から読み返す際に見えにくいと感じる場合があります。

その場合、記入した担当者に再確認が必要となるケースも多いでしょう。デジタル帳票であれば、すべて同じ書体に揃えられるので、再確認の必要はありません。

さらに、紙帳票からデジタル帳票へ移行すると、紙の購入費や保管場所も削減できます。後から帳票を探す際にも、紙の帳票であれば時間がかかりますが、デジタル帳票であれば、検索機能でスムーズに探せる点もメリットです。

作業の質の安定

製造業でDXを推進すると、作業の質の安定が期待できます。これまでは、製造業の技術は簡単に継承できるものではないため、若手の技術者を育成するのに多くの経験や時間が必要でした。このような経験や時間によって身につけてきた技術を、DXツールにより定量化し継承できれば作業の質を安定させられます。

また、VRを利用した仮想空間で訓練する方法を取り入れている会社もすでにあり、高齢化する熟練の職人による技術を残して、若手の職人へ高度な技術を継承できます。

ほかにも、デジタル帳票であれば、コンピューターが自動集計してくれるので、人によって集計結果に差が出るという心配がありません。グラフなど視覚的にわかりやすい分析も簡単にできます。機器や設備の制御装置であるPLCの情報の自動取り込みができるツールもあり、活用すれば転記ミスや記入漏れも防げます。

人材不足の解消

現場の設備や事務作業を自動化すると、人がおこなわなければいけない業務だけを残して、ほかの業務はDXツールで補えます。また、業務の流れをDXツールにより可視化し、作業工程を見直せば業務量を減らせるため、人材が不足していても滞ることなく業務が進められるようになるでしょう。

さらに業務量を分析し需要の予測を立てれば、時期によって人員の必要人数がわかります。複数の工場を運営している場合には予測に基づき人員配置をおこなったり、繁忙期だけ臨時の人員を雇用したりといった対策が可能です。

製造業のDXが進まない理由

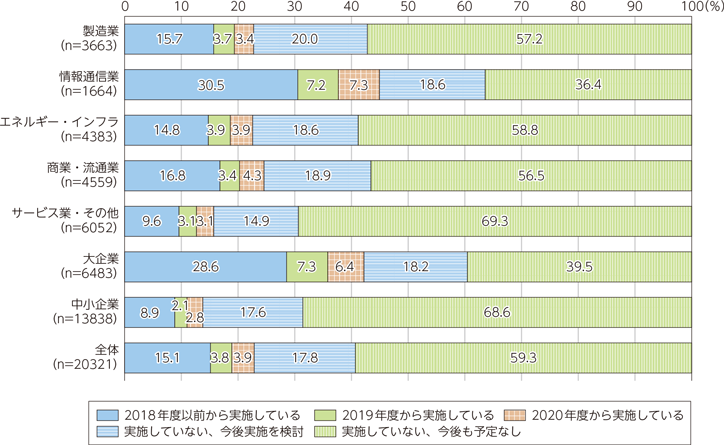

引用:総務省|令和3年版 情報通信白書|我が国におけるデジタル化の取組状況

さまざまなメリットがあるにもかかわらず、製造業でDXが進んでいるとはいえない状況です。令和3年度の総務省の調査によると、製造業のデジタル化について、半数以上が「実施していない、今後も予定なし」という結果でした。なぜ、製造業のDXが進まないのか、その要因について解説します。

業務の属人化

DXを進めるためには、既存の業務を分析し、デジタルへ置き換えていく作業が必要です。製造業は、現場中心で動いており、職人の裁量で仕事をしているケースが多く見られます。そのため、現場の職人でないとわからない業務や帳票があり、トップダウンで進められない会社も多いでしょう。

また、これまでのやり方を変えてデジタル化する際の心理的負担も、なかなかDXが進まない原因です。

設備投資費用の捻出が難しい

DX推進に際し、多額の設備投資費用の捻出が難しいのも、進まない理由の1つです。製造業全体の経済状況は、決して楽とはいえません。国際競争や環境問題への対応など、先が読みづらい時代において、さまざまなことに対応するために予算を使用しているためです。

大きなシステムを導入するのは難しくとも、少額投資で効率化できるDXツールを導入するなど工夫する必要があります。

IT人材の不足

製造業で働く従業員は、専門的なITスキルを有している人材ばかりではありません。DXを牽引していく人材が必要ですが、あらゆる業界でIT人材は不足しており、新たに専門的な知識を持った人材を雇用するには、難しい状況です。製造業の業務内容に精通し、ITスキルを有している人材がいないこともDXが進まない理由といえます。

製造業におけるDXのポイント

製造業のDXが進まない理由がいくつかあるなかで、成功させるためにはどうすれば良いのでしょうか。ここからは、製造業におけるDXのポイントを解説します。

DXの目的を明確にする

スムーズにDXを進めていくためには、従業員へDXの目的をしっかり伝えることが重要です。DXを推進するメリットや目的がはっきりしないまま、システムだけ導入しても現場は混乱します。現場へしっかり目的を伝えるためには、まずDXを推進する目的を明確にすることが大切です。

従業員が納得したうえでDXを進めていくと、属人化している業務の聞き取りがスムーズになり、課題の洗い出しもしやすくなります。経営陣やITの担当部署だけが推し進めるのではなく、会社全体でDXに取り組んでいくことがポイントです。

段階を踏んで進める

DXを進める際は、一気にすべてを一新するのではなく、段階を踏んで進めていくことも重要です。DXにより急激な変化が起こると、現場は混乱し反発を招いてしまいます。最初は、簡単に変えられるところから少しずつ変えていくのがポイントです。

いきなり新しいシステムを導入すると、一気に費用もかかります。まずはスモールスタートを目指し、簡単なところから徐々に進めていくようにしましょう。

中長期的なIT人材の育成を目指す

今後のビジネスでは、どの業界でもIT人材が欠かせません。外部にシステムやツールを委託すると費用がかかりますし、実際に操作するには従業員がおこなうため、牽引していく人材が必要です。中長期的な目線を持ち、社内でIT人材を育成していきましょう。

社内に育成する人材がいない場合には、新たに雇用し、全体へ展開していく必要があります。新たにITのエキスパートを雇用しても、現場の業務を把握するのに時間がかかるので、早急に進めていかなければなりません。

製造業をDXにするためのツール

DXは、まず簡単に変更できるところから進めていくのがおすすめです。ここからは、DXのスモールスタートに使えるデジタル帳票ツールを価格や機能面から紹介します。

i-Reporter

「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」全てのペーパーレス化を実現。様々な業務の効率化やDX化につなげられます。

また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。

導入実績4,000社以上

Create!form

Create!formは、インフォテック株式会社が提供する帳票作成ツールです。製品価格は60万円(Windows用のランタイムと1ライセンスの利用の場合)~、サポート費用は製品価格の15%発生します。グラフやチャート、バーコードを含んだ帳票を自由にデザインでき、PDFやExcel、HTMLなどさまざまな形式へ高速出力が可能です。

クラウド環境にも対応しており、追加で自動実行や高速出力などのシステムソリューションを追加できます。さまざまな形式で大量に帳票を出力する必要がある場合におすすめです。

XC-Gate

XC-Gateは、 株式会社テクノツリーが提供するExcelだけで作れる帳票電子化システムです。クラウドプランは月額4万円から利用できます。オンプレミスプランの費用は、問い合わせが必要です。

Web上で管理や操作をおこなうタイプのため、プラットフォームに依存せず利用できます。オプションで音声入力やPLCからの情報取得も可能です。今現在Excel帳票を多く利用している場合におすすめです。

製造業におけるDXの成功事例

DXを推進するとどのような効果があるのか、実際にDXツールを導入した会社の例を紹介します。自社にあてはまるところがあるか、検討する際の参考にしてください。

トヨタ自動車東日本株式会社

トヨタ自動車東日本株式会社は、国内に5か所・海外に2か所の拠点を持つ自動車の部品生産や開発をおこなう会社です。DXツールを導入したことにより、故障件数や要因分析、対策の進捗状況などを自動的に可視化し、タイムリーに知りたい情報が確認できるようになりました。

さらに、デジタルトルクレンチとの連携により、導入前までは手書きで折れ線グラフを作成し負担がかかっていた部分を自動化し、残業の削減と現場の負担軽減に成功しています。自動入力との連携により、稼働の削減だけではなく、品質と信頼性の向上にもつながった成功事例です。

株式会社マスヤ

株式会社マスヤは、全国に展開するお菓子メーカーで、主力製品の「おにぎりせんべい」などの製造・販売をおこなっています。DXツールの導入前までは、さまざまな生産データや記録を紙に手記入していましたが、RPAと電子帳票システムの導入により、帳票作成の工程を従業員なしでもできるようにする計画です。

DXツール導入により、年間2万5,000枚の紙資料を印刷する必要がなくなり、紙の保管場所と購入費用の削減にも成功しています。さらに、タブレットで情報がいつでも見られるため、生産ラインの情報を確認しに、現場までいく手間も削減できました。

株式会社マスヤの現場では、18歳から70歳までさまざまな年代が働いており、全員がタブレット操作に慣れているわけではない状況でした。導入の際には、全員へ丁寧に説明を繰り返しおこなったことも成功につながった秘訣です。

DXを推進して他社からリードしましょう

製造業のDXは、業界全体で見てもまだまだ発展途上といえます。しかし、世界的にDXを推進していく流れのなかで、製造業だけがアナログのシステムを使い続けるわけにはいきません。DXを推進するには、時間がかかります。まずはスモールスタートから、早めにDXツールの導入をおこない、他社に差をつけてリードしていくようにしましょう。

株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。

現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか?」といった課題や不安がつきものです。

そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。

まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。

お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。